Du hast schon einmal von Weinstein gehört, kannst es aber nicht genau zuordnen? Vielen Hobby-Bäckern und -köchen ist er ein geläufiger Begriff: So kannst du es z. B. als Backtriebmittel verwenden. Ähnlich wie Backpulver sorgt es für jede Menge Luft und Lockerheit im Teig. Es ist ein Phosphat, das in Verbindung mit Wasser, Milch usw. reagiert. Anders als Backpulver ist Weinstein bekömmlicher.

Doch wie hängt das Ganze mit Wein zusammen? Weinstein besteht aus der Weinsäure, die sich mit den Mineralien aus den Trauben verbindet. Dieser natürliche Vorgang ist ganz normal und beeinflusst den Geschmack des Weines in keiner Weise. Was du dennoch dagegen tun kannst und ob das Ganze gesundheitsschädlich ist, erfährst du im nachfolgenden Artikel.

Was ist Weinstein im Detail?

KC4H5O6, CaC4H4O6 oder auch E354 oder 336 genannt. Alle aufgezählten Begriffe meinen ein und das gleiche. Ein Chemiker würde vom Calcium- oder Kaliumsalz der Weinsäure sprechen. Ein Winzer würde Weindiamanten oder Weinsterne dazu sagen. Wir, die wir eher einen praktischen, denn wissenschaftlichen Zugang zur Materie haben, sagen zu diesem Kristall: Weinstein.

Wie entsteht Weinstein?

Es ist egal, wie alt oder jung ein Wein ist: Weinstein kann in allen Jahrgängen auftreten und ist für manche sogar eine besondere Eigenart des Weines. Dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich um einen Rot- oder Weißwein handelt. Die Weinsteinbildung spricht für eine hohe und natürliche Qualität des Weines. Dennoch ist sie beim Verzehr eines guten Weines unerwünscht.

Der kristalline Bodensatz im Wein entsteht, wenn sich die natürliche Weinsäure mit den enthaltenen Mineralien verbindet. Je länger die Reifung der Weintrauben erfolgt, desto höher kann der Anteil an Mineralien sein.

Zu den Mineralien zählen u. a. Kalium und Kalzium, die der Rebstock aus dem Boden aufnimmt. Der hohe Mineralienanteil zeigt also, dass die Weintrauben lange reifen und somit genügend Aromen entwickeln konnten.

Wo findet man ihn?

Die Weinsteinbildung setzt bereits im Weinfass an. Kristallisiert die Weinsäure aus, findest du sie meist am unteren Flaschenboden. Auch im Korken und im Weinglas kannst du Rückstände davon entdecken.

Ist das Ganze gesundheitsschädlich?

Die kristalline Weinsäure ist auf keinen Fall gesundheitsschädlich. Du kannst sie unbedenklich verzehren, denn es handelt sich um natürliche Weinsäure und Mineralien. Dennoch wirkt sie auf den ersten Blick nicht besonders ansprechend und einladend. Um das zu vermeiden, gibt es verschiedene Möglichkeiten.

Wie vermeide ich die Weinsteinbildung?

Im Prinzip findest du die Weinsteinbildung in jedem Wein in gelöster Form vor. Erst durch die Verbindung mit den Mineralien wird es für das menschliche Auge in Form von Kristallen sichtbar. Zum einen kann die Reifung dafür verantwortlich gemacht werden und zum anderen der Temperaturunterschied bei der Lagerung.

Möchtest du also kristallinen Bodensatz vermeiden, solltest du auf eine ideale Lagertemperatur achten.

- In den meisten Fällen findest du dafür auf dem Weinetikett empfohlene Temperaturangaben.

- An heißen Sommertagen sollte die Außentemperatur nicht höher als 20 °C betragen.

- Im Winter sind Temperaturen unter 5 °C ebenfalls unerwünscht.

- Eine falsche Lagerung kann dazu führen, dass die Weinsäure kristallisiert oder dass der Wein „sauer“ wird.

- Eine korrekte Temperatur ist also aus verschiedenen Gründen wichtig.

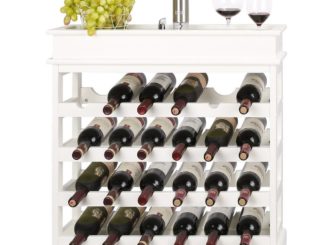

Bist du auf der Suche nach der perfekten Temperatur für verschiedene Weine, ist ein Weinkühlschrank zu empfehlen. Darin kannst du gleich mehrere Rot- und Weißweine lagern, die unterschiedlich gekühlt werden.

Einsatz eines Dekanters

Vor allem bei Rotweinen kann es dazu kommen, dass sich am Boden das sogenannte Depot absetzt. Das sind Farb- und Gerbstoffe, die den Geschmack des Weines beeinflussen. Der Dekanter kommt also dann zum Einsatz, wenn du den Wein klären möchtest. Der Dekanter stammt vom französischen Verb „décanter“ ab und bedeutet so viel wie „klären“. Beim langsamen Umfüllen trennst du also den Wein von Depot und Weinstein.

Einsatz einer Karaffe

Der Einsatz einer Karaffe ist vor allem bei jungen Weinen zu empfehlen. Hat dein Wein noch keine ersichtliche Weinsteinbildung, kannst du ihn vorsichtig in eine Karaffe umfüllen. Das Karaffieren sorgt dafür, dass der Wein „atmen“ und sich die Aromastoffe entfalten können.